Psychotherapie für die Behandlung von Zwangsstörungen

Es gibt verschiedene Formen von Psychotherapien, unter anderem die kognitive Verhaltenstherapie, die psychoanalytische Therapie, die (systemische) Familientherapie, die Körpertherapie und die Gestalttherapie.

Am besten bewährt hat sich bei Zwangsstörungen die kognitive Verhaltenstherapie, in die bei Bedarf auch familientherapeutische Elemente integriert werden. Etwa 2/3 der Patienten profitieren erheblich von einer solchen Therapie und erleben eine deutliche Reduktion der Zwangssymptome.

Ablauf einer kognitiven Verhaltenstherapie

Viele wissenschaftliche Studien belegen, dass sich die Symptome bei 50 bis 70 Prozent der auf diese Weise behandelten Betroffenen auch langfristig (mehrere Jahre nach Ende der Behandlung) deutlich gebessert hatten. Das heisst, die in der kognitiven Verhaltenstherapie erzielten Erfolge halten meist auch über das Therapieende hinaus an.

Im Allgemeinen wird eine kognitive Verhaltenstherapie ambulant durchgeführt und dauert mehrere Monate mit wöchentlichen ca. 1-stündigen Sitzungen. In bestimmten Therapiephasen können die Sitzungen länger dauern, beispielsweise mehrere Stunden während so genannter „Expositionsübungen“, die unten näher beschrieben werden. Bei schweren Zwangsstörungen kann auch eine mehrwöchige Therapie in einer psychotherapeutischen Tagesklinik oder auf einer Psychotherapiestation in einer Klinik sinnvoll sein.

Üblicherweise werden die ersten Sitzungen in der kognitiven Verhaltenstherapie dazu genutzt, dass Therapeut und Patient sich kennen lernen und die individuellen Symptome, Probleme, aber auch Stärken des Betroffenen analysiert werden. Die Lebensgeschichte des Patienten spielt hierbei eine zentrale Rolle. Nachfolgend werden individuelle Therapieziele vereinbart. Anhand dieser Ziele wird im Verlauf der Therapie immer wieder überprüft, ob und welche Fortschritte erzielt wurden.

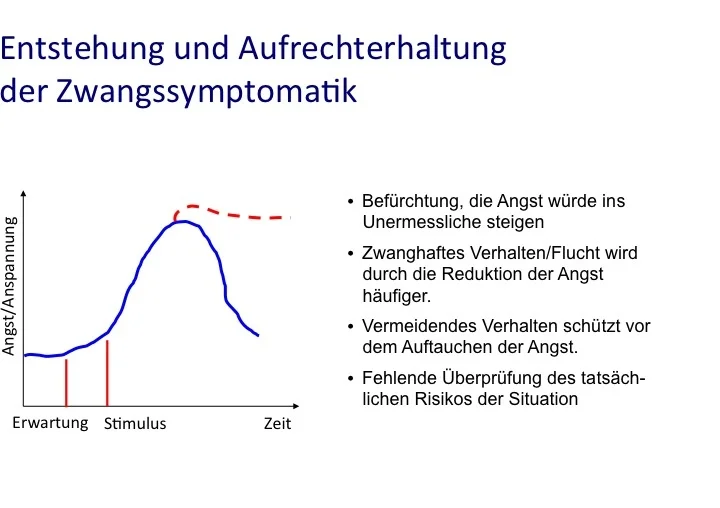

Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die Psychoedukation, also die Erklärung, wie Zwänge aufrechterhalten und verstärkt werden.

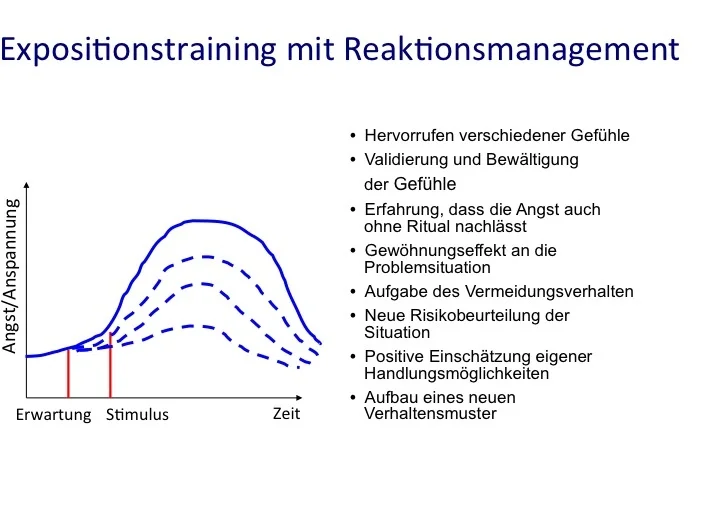

In den nächsten Sitzungen wird der Therapeut dem Patienten vermitteln, wie er seine Zwänge reduzieren kann. Dafür wird der Patient angeleitet, sich den Situationen auszusetzen, die er ansonsten vermeidet, weil sie bei ihm Angst oder zum Beispiel Ekelgefühle auslösen. Das nennt man „Exposition“ oder, genauer gesagt, „Expositions-Reaktionsmanagement“. Beispielsweise wird sich eine Patientin mit Kontaminationsängsten schrittweise ihren Befürchtungen stellen und schliesslich verschmutzte Dinge anfassen. Ein wichtiger Schritt für die Patientin besteht dann darin, die üblichen zwanghaften Reaktionen (z.B. Händewaschen nach vermeintlicher Verschmutzung) nicht auszuführen. Hierdurch lernt sie mit der Zeit, dass sie ihren Zwangsgedanken nicht Folge leisten muss, da nichts Schlimmes passiert und die unangenehmen Gefühle nachlassen, selbst wenn sie die Zwangshandlung nicht ausführt. Der Therapeut achtet darauf, dass alle Schritte mit ihr vorbesprochen werden und mit ihrem vollen Einverständnis umgesetzt werden. Darüber hinaus hilft er hier, mit den dann häufig aufkommenden unangenehmen Gefühlen umzugehen, indem er sie zu konkreten Bewältigungsschritten anleitet.

Der Patient muss sich für ein solches Vorgehen überwinden - und dies funktioniert nur, wenn sie genau versteht, warum dieses Vorgehen entscheidend wichtig ist.

Häufig sind Hilfs-Sätze eine grosse Unterstützung: Der folgende Satz (am Beispiel eines Waschzwanges auf dem Hintergrund der Befürchtung, sich mit HIV zu infizieren) gewinnt dann für die Betroffenen zunehmend an Bedeutung:

„Dass meine Hände jetzt schmutzig sind, weil ich eine Türklinke angefasst habe, und ich dadurch AIDS bekommen könnte, ist nur ein Zwangsgedanke. Ich kann sein Auftreten nicht direkt verhindern. Aber es ist meine Entscheidung, wie ich auf ihn reagiere! Und ich entscheide mich dagegen, ihm Folge zu leisten, und werde meine Hände jetzt nicht waschen und stattdessen wie geplant zur Arbeit gehen.“

Nachhaltige Verbesserungen sind am effizientesten in der natürlichen (Alltags-) Umgebung des Patienten zu erreichen, also dort, wo die Zwangshandlungen normalerweise stattfinden. Deshalb vereinbart der Therapeut / die Therapeutin Hausaufgaben, die der Patient im Alltag ausführen kann. Oft finden bestimmte Übungen im Verlauf der Therapie in Begleitung des Therapeuten auch ausserhalb des Therapiezimmers statt, beispielsweise in der Wohnung des Patienten (sofern dieser damit einverstanden ist).

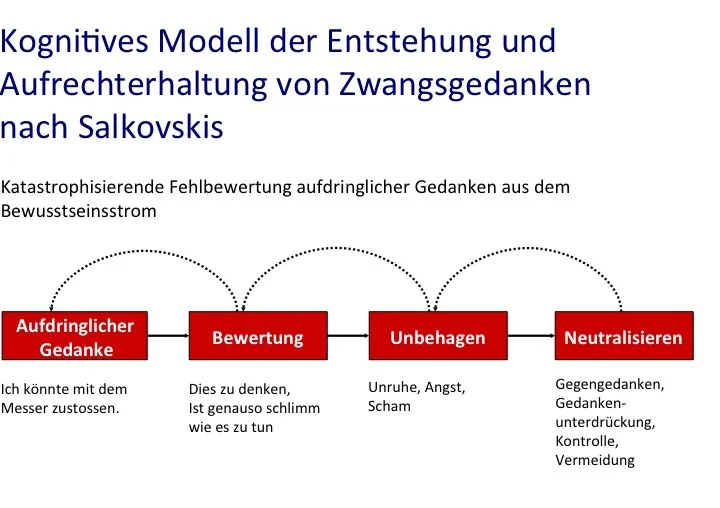

Im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie wird nicht nur eine Veränderung des sichtbaren Verhaltens, sondern auch eine Veränderung der Gedanken, Bewertungen und Einstellungen angestrebt. Da den Zwangshandlungen oft Zwangsgedanken vorausgehen und manche Patienten gern mehr Einsicht in ihre Krankheit bekommen wollen, ist dies zusätzlich nützlich. Der Therapeut bespricht mit dem Patienten mögliche hilfreiche Gedanken und diskutiert den Nutzen und die Richtigkeit der bisherigen Annahmen (z.B. „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie sich mit HIV infizieren, wenn Sie eine Türklinke in einem öffentlichen Gebäude anfassen? Wie denken Sie jetzt darüber, und wie denken Sie darüber, wenn Sie in der Situation Angst davor haben? Was spricht für welche Sichtweise? Wie könnte man es noch sehen?“).

Neben diesen Vorgehensweisen, die spezifisch die Zwangssymptome betreffen, werden im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie bei Bedarf weitere Problembereiche behandelt. Das kann die Lebensgeschichte, Beziehungen zu anderen Menschen, die Familie, Partnerschaft, Selbstwertprobleme oder andere Themen betreffen. Eine wichtige Rolle spielen oft auch Funktionalitäten der Symptomatik: Beispielsweise können Zwänge starke Selbstzweifel beim Patienten kompensieren oder die Zwänge spielen bei der Nähe-Distanz-Regulation zu nahen Bezugspersonen eine Rolle. Generell betrifft eine Zwangserkrankung meist nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch die Menschen in seinem Umfeld. Von daher werden Angehörige üblicherweise in die Therapie einbezogen, sofern der Betroffene nichts dagegen hat.

Bei einem Teil der Patienten reicht eine alleinige Psychotherapie aus, in erster Linie die kognitive Verhaltenstherapie. Die Kombination einer Psychotherapie mit einer medikamentösen Behandlung kann aber sinnvoll sein. Dies wird besonders dann empfohlen, wenn zusätzlich zur Zwangserkrankung eine schwere depressive Symptomatik vorliegt oder wenn schwere Zwangsgedanken im Vordergrund stehen. Eine medikamentöse Behandlung kann auch die Wartezeit auf eine spezifische Psychotherapie überbrücken.

Die alleinige Einnahme eines Medikaments ist auf lange Sicht nicht zu empfehlen, vor allem wegen der hohen Rückfallraten nach dem Absetzen. Eine zusätzliche kognitive Verhaltenstherapie ist fast immer empfehlenswert.

Weitere Informationen finden sich auf der Seite zur Pharmakotherapie.

Es kann nach einer an und für sich erfolgreichen Therapie passieren, dass im längeren Verlauf Symptome der Zwangserkrankung wieder auftreten bzw. sich wieder verstärken. Nach einer abgeschlossenen Behandlung ist es daher ratsam, einen oder mehrere Nachfolgetermine nach einem längeren Zeitraum (z. B. nach 3 oder 6 Monaten) zu vereinbaren, um darüber zu sprechen, inwieweit die Symptome dauerhaft verschwunden sind oder nachgelassen haben. Diese Möglichkeit bietet den Betroffenen Sicherheit und wird meistens als sehr hilfreich empfunden.

Wichtig zur Vermeidung eines Rückfalles ist das eigenständige Anwenden und Üben von in der Therapie erlernten, neuen Verhaltensweisen. Dabei können auch Selbsthilfebücher und Selbsthilfegruppen den Betroffenen Unterstützung und Anleitung bieten. Dennoch kann es passieren, dass einzelne Betroffene eine erneute Behandlung im Verlauf benötigen. Zum Teil können die Behandlungen dann deutlich kürzer sein als bei der ersten Behandlung, da auf den Erkenntnissen aus der früheren Therapie aufgebaut werden kann.